Les entreprises du CAC 40 sont créatrices d’inégalités, comme l’a révélé le rapport d’Oxfam « CAC 40 : des profits sans partage » : elles rétribuent en priorité leurs actionnaires au détriment des salariés et versent des salaires indécents aux grands patrons. Mais elles ont également massivement recours à l’évasion fiscale.

CAC 40 : des filiales sous les cocotiers

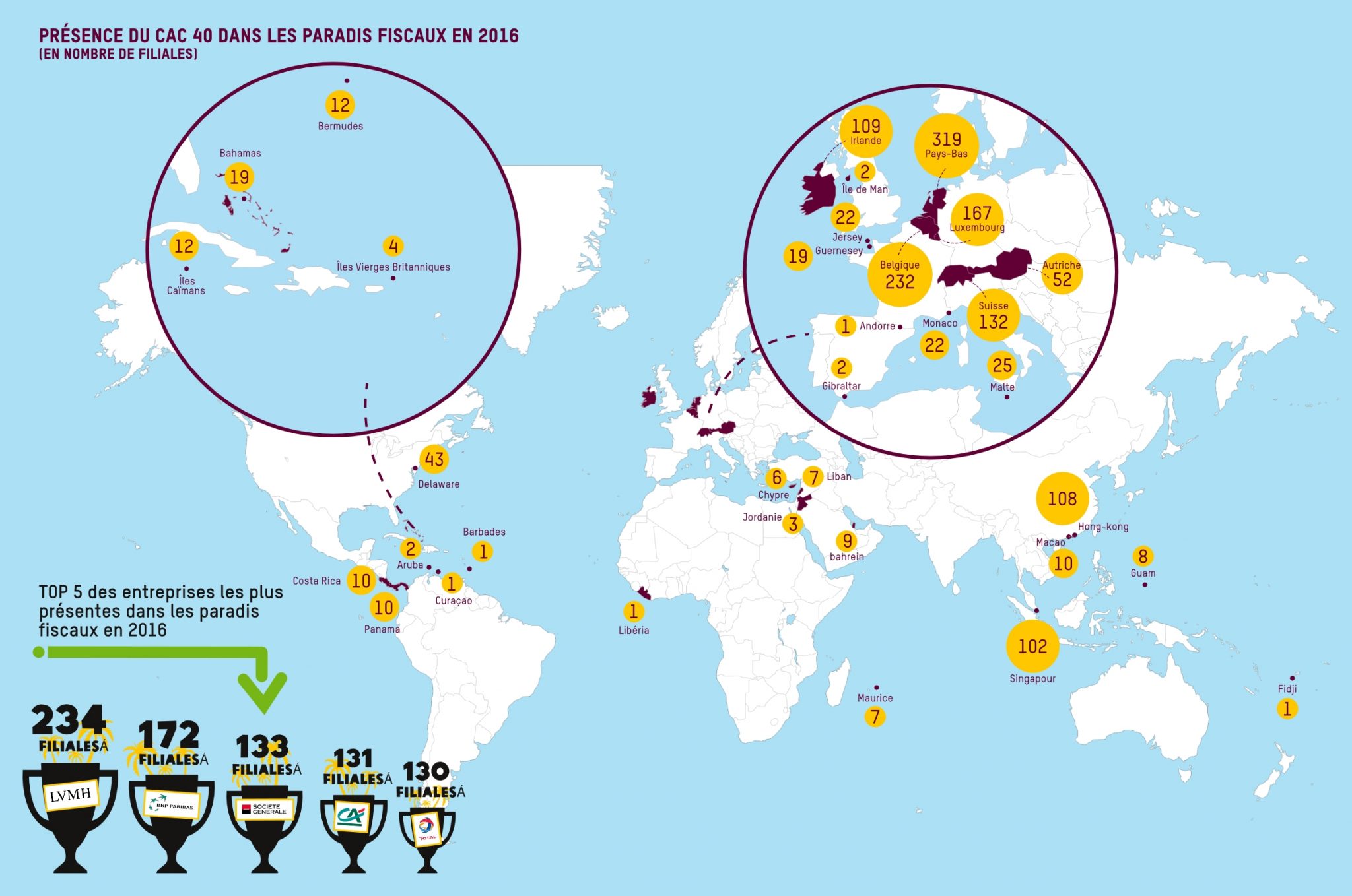

Les grandes entreprises passées au peigne fin par Oxfam, détiennent un total de 1 454 filiales dans les paradis fiscaux, sans qu’on sache exactement combien d’impôts elles y paient. Un paradis fiscal est un Etat ou une juridiction qui permet à des particuliers et/ou là des entreprises de payer peu, voire pas, d’impôts et les multinationales en sont très friandes !

Sur les entreprises du CAC 40, le groupe de luxe LVMH arrive en tête du classement avec 284 filiales implantées dans les paradis fiscaux (soit 28 % de ses filiales). L’entreprise est suivie de près par la BNP Paribas avec 172 filiales (28 % de ses filiales), puis par la Société Générale (133 filiales), le Crédit Agricole (131 filiales) et Total (130 filiales).

Ces chiffres accablants sont certainement en-dessous de la réalité : environ deux tiers des entreprises du CAC 40 ne déclarent pas leurs filiales de manière exhaustive en 2016, y compris dans les paradis fiscaux, et seulement 14 d’entre elles déclarent présenter la liste complète de leurs filiales.

Le cliché du paradis fiscal sous les tropiques est toujours d’actualité : en 2016, les entreprises du CAC 40 comptaient encore plus d’une centaine de filiales dans des paradis fiscaux qualifiés de « coquilles vides » comme l’île de Jersey, Guernesey ou les Bermudes. Néanmoins, il existe des paradis fiscaux plus proches, au cur de l’Europe, comme le Luxembourg, la Belgique et les Pays Bas. Ces derniers sont privilégiés par le CAC 40, et abritent 77 % des filiales implantées dans des paradis fiscaux (soit plus de 1 100 filiales pour l’ensemble du CAC 40).

Des bénéfices en hausse, des impôts qui ne suivent pas

Si les bénéfices des entreprises du CAC 40 ont augmenté de 61 % entre 2009 et 2016, les impôts payés par ces dernières n’ont augmenté que de 28 %. Cela signifie que les bénéfices des entreprises ont en proportion augmenté plus de deux fois plus vite que les impôts payés.

Cela est dû non seulement à l’évasion fiscale, mais également aux nombreux crédits d’impôts dont profitent les grandes entreprises sans aucun contrôle. S’il est légitime pour l’Etat de soutenir la recherche, à travers des dispositifs tels que le Crédit d’impôt recherche, on peut s’interroger sur le manque de transparence quant à l’utilisation et l’efficacité de ces fonds.

A cela s’ajoute un problème d’équité puisque ce sont les grandes entreprises qui bénéficient le plus des crédits d’impôts alors qu’elles créent moins d’emplois en recherche et développement que les entreprises de moins de 500 employés.

En France, crédits d’impôts et niches fiscales ont quasiment doublé en 10 ans. Pourtant, seuls quatre groupes étudiés du CAC 40 déclarent distinctement le montant reçu en crédits d’impôts.

Echapper aux impôts est devenu un des sports favoris du CAC 40 !

L’évasion fiscale des multinationales du CAC 40 a un coût : en échappant à l’impôt, les grandes entreprises privent l’Etat de recettes fiscales nécessaires au développement de leurs services publics. Si les impôts avaient cru au même rythme que les bénéfices, les entreprises auraient payé 13 milliards d’euros supplémentaires d’impôts au niveau international entre 2011 et 2016, soit l’équivalent de la somme nécessaire pour couvrir les besoins humanitaires de 93,2 millions de personnes dans 34 pays en crise dans le monde.

Ce système n’est pourtant pas inéluctable, et une volonté politique peut l’amener à changer. Oxfam demande à ce que les richesses soient mieux partagées avec celles et ceux qui les créent : les salariés. C’est un impératif pour lutter contre les inégalités.

Pour lutter contre les inégalités, nous mobilisons le pouvoir citoyen pour agir à trois niveaux :

______

__________________________

_______

Covid-19 : la fortune des dix plus riches a doublé depuis le début de l'épidémie, selon Oxfam

L'ONG a publié son rapport sur les inégalités mondiales. La fortune des milliardaires dans le monde a plus augmenté en 19 mois de pandémie qu’au cours de la dernière décennie.

Des billets et des pièces de monnaie sur une table à Briançon (Hautes-Alpes), le 17 janvier 2022. (THIBAUT DURAND / HANS LUCAS / AFP)

Depuis le début de l'épidémie, le monde compte un nouveau milliardaire toutes les 26 heures. C'est l'un des enseignements qui ressort du dernier rapport sur les inégalités mondiales rendu public par l'organisme Oxfam, lundi 17 janvier. On y apprend aussi que la fortune des milliardaires a plus augmenté en 19 mois de pandémie qu’au cours de la dernière décennie.

"Si on regarde en France, les milliardaires ont augmenté leur fortune de 236 milliards d'euros pendant la crise, explique sur RFI Quentin Parinello, porte-parole d'Oxfam France. Et on voit bien que ce n'est pas grâce à l'activité économique des entreprises dans lesquelles ils ont des parts mais bien parce qu'il y a eu un soutien public sans précédent en réponse à la crise, notamment par injection de ces centaines de milliards d'euros dans les marchés financiers."

"Les inégalités entre pays détruisent notre monde"

Plus globalement, l'ONG pointe "l'accroissement des inégalités économiques, de genre et raciales et les inégalités entre pays détruisent notre monde". Toutes les données compilées dans ce rapport montrent un enrichissement sans précédent des plus riches. Elle ajoute que "nous pouvons vaincre l'extrême pauvreté à travers une taxation progressive" et des systèmes de santé publics et gratuits pour tous. Oxfam recommande aussi de ne pas entraver la création de syndicats et de lever la propriété intellectuelle sur les brevets de vaccins.

D'après Oxfam, les inégalités contribuent à la mort "d'au moins 21 000 personnes par jour" en se fondant sur les décès mondiaux dus au manque d'accès aux soins de santé, à la violence liée au genre, à la faim et à la crise climatique. "Une taxe exceptionnelle de 99% sur les revenus provenant de la pandémie des dix hommes les plus riches permettrait de produire assez de vaccins pour le monde, fournir une protection sociale et médicale universelle, financer l'adaptation au climat et réduire la violence liée au genre dans 80 pays", donne en exemple l'ONG. Elle précise que cela laisserait malgré tout "8 milliards de plus qu'avant la pandémie à ces hommes".

_________________________________

_________________________________________________________________________

Enrichissement scandaleux de BIG PHARMA

___

______________________________

Richesse

Covid-19 : pendant la crise,

les milliardaires français se frottent les mains

Alors que les grandes fortunes n’ont jamais été aussi nombreuses dans le pays, leur patrimoine a augmenté de 30% en un an, selon le classement à paraître du magazine «Challenges». La plus forte progression jamais enregistrée.

![]()

Bernard Arnault tout sourire lors de la cérémonie de réouverture du grand magasin parisien La Samaritaine, propriété de LVHM, le 21 juin. (Christophe Archambault /AFP)

par LIBERATION et AFP

publié le 7 juillet 2021 à 12h54

L’enrichissement ne s’est pas arrêté aux frontières de la crise sanitaire pour les milliardaires. Alors que le monde d’avant s’écroulait, que les pertes d’emplois se multipliaient, le patrimoine cumulé des 500 plus grandes fortunes de France a augmenté de 30% en un an, selon le classement à paraître de Challenges, qui a dénombré 109 milliardaires français cette année contre 95 l’an dernier. Le nombre de milliardaires français était de 51 en 2011, selon le média.

Selon le magazine, qui a effectué son calcul en fonction des actifs professionnels des personnalités entre juin 2020 et juin 2021, le montant de la fortune des 500 plus riches du pays «tutoie désormais les 1 000 milliards d’euros». Le magazine indique : «Ce sont les plus fortes progressions annuelles jamais enregistrées par notre palmarès, mis en place en 1996.»

Bernard Arnault toujours plus haut

Pour la cinquième année consécutive, le classement des fortunés est dominé par Bernard Arnault, le patron de LVMH, première capitalisation boursière d’Europe. La forte reprise du luxe au second semestre 2020, porté par l’Asie, a fait s’envoler les cours de bourse des géants du secteur dont LVMH (Louis Vuitton, Dior…) et Kering (Gucci, Saint Laurent…), donc le patrimoine de leurs dirigeants actionnaires.

Comme chaque année depuis 2017, quand il a dépassé l’héritière de L’Oréal Liliane Bettencourt, Bernard Arnault et sa famille sont en tête, avec une fortune estimée à plus de 157 milliards d’euros. Une progression de 57% par rapport à juin 2020. Le PDG de LVMH a même été quelques heures en mai l’homme le plus riche du monde, devant l’Américain Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, au gré de l’évolution des cours qui font varier leur fortune en temps réel. «Les crises nous rendent plus forts», avait déclaré fin avril Bernard Arnault en commentant les bons résultats financiers de LVMH, numéro un mondial du luxe.

Suivent la famille Hermès (81,5 milliards d’euros), celle des Bettencourt (71,4 milliards) et en quatrième et cinquième positions celles d’Alain et Gérard Wertheimer, héritiers de Chanel, et de François Pinault, fondateur de Kering, aujourd’hui dirigé par son fils François-Henri. Le fondateur d’eBay Pierre Omidyar, huitième, double sa fortune estimée entre 2020 et 2021, alors que les confinements ont dopé le commerce en ligne des articles d’occasion.

A lire aussi

Le monde s’effondre, le luxe prospère

16 avr. 2021abonnés

«Enrichissement indécent»

«Les dix premiers, ceux dont la fortune dépasse les 13 milliards d’euros, ont vu leur patrimoine bondir de 37%. Les 490 autres ont vu le leur n’augmenter “que” de 25%», note Challenges. Avec la crise du Covid, le débat autour de la taxation des plus riches se renforce en France et ailleurs. Samedi, l’association altermondialiste Attac a d’ailleurs visé directement Bernard Arnault en peignant en noir des vitrines de la Samaritaine, grand magasin de LVMH à peine rouvert à Paris, pour dénoncer «l’enrichissement indécent des milliardaires pendant la crise sanitaire».

Hors de nos frontières françaises, la fortune du fondateur d’Amazon Jeff Bezos, qui a récemment quitté son poste de directeur général tout en restant président exécutif du conseil d’administration, a atteint ce mercredi 211 milliards de dollars, selon l’indice des milliardaires de Bloomberg. Un nouveau record pour l’homme le plus riche du monde. Il bat ainsi le précédent record détenu par Elon Musk, patron de Tesla, dont la richesse avait atteint 210 milliards de dollars en janvier.

_______________

____________________________________________________

________________

_________

Des fortumes estimées en milliards !! .... Curieux la grande finance et les banques ne sont pas dans le classement ! ??

________

CLASSEMENT EXCLUSIF MILLIARDAIRES 2022 : Elon Musk est l’homme le plus riche du monde devant Jeff Bezos, le Français Bernard Arnault en troisième position

_______________________________________

_____

_________________________________

____________________QUI SONT LES MAITRES DU MONDE ??___________________

_______

_______

MONARCHIE BANCAIRE & ELECTIONS FANTOCHES

_

Nos politiques seraint des pions, des marionnettes manipulées par des grandes spuissances financières ou industrielles (lobbies).

Les pions bougent, changent ... mais executent indifféremment les mêmes ordres de puissants commanditaires tapis dans l'ombre.

____________________

L'informateur :

Voici la liste des banques contrôlées par la

Famille Rotchild

___

( fortume estimée à 500 000 Milliards de dollars )

Qui détient le pouvoir monétaire contrôle tout ! DES BANQUES PARTOUT DANS LE MONDE

ET DES CONTACTS PARTOUT !!

https://www.rtbf.be/article/la-saga-des-rothschild-l-histoire-d-une-famille-10396583

____________

_______

________________________________________________

_____SECRET BANCAIRE ET DES FORTUNES_____

_________

________NDLR : Un flou qui cache un loup_____

__________________

Bizarre, les classement des plus fortunés ne sont jamais d'accord ! Etrange ! ? Il existe différents classements qui sont sectoriels, selon la nationalité, la catégorie sociale, le milieu, etc ... mais jamais un classement objectif par la fortune monétaire ! Vraiment étrange ! Je pense que cette lacune est volontaire : La chape de plomb, comme cette imprécision est volontaire car personne ne veut que nous sachions la vérité ultime.

J'ai la conviction que les vrais maîtres du monde sont des capitalistes financiers ou bancaires internationaux qui sont les seuls vrais maîtres du monde.

VOYEZ plutôt ...

https://bantoozone.org/blog/2017/11/15/5-familles-dirigent-monde/

https://fr.businessam.be/le-top-10-des-familles-les-plus-riches-du-monde/

https://www.topito.com/top-familles-plus-riches-monde

https://fr.linkedin.com/pulse/les-25-familles-plus-riches-du-monde-richard-lepine

___________________

_________________________________________________________________________

__________

Egélité entre les citoyens ??

Comment cela est-il possible lorsque des sociétés privées possèdent autant ?

______________

_

QUELLES SONT LES PLUS GRANDES BANQUES DU MONDE ?

La pandémie a constitué un tournant pour le secteur bancaire. En effet, la crise sanitaire a poussé les banques à se montrer plus proactives et plus innovantes. À mesure que l’économie mondiale se développe, les banques internationales continuent également à croître leurs actifs. Sans surprise, la Chine détient les 4 premières places du classement des 10 plus grandes banques du monde.

Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC)

C’est la plus grande banque à la fois en Chine et au niveau mondial. Avec un actif total de près de 4,2 billions de dollars, Industrial & Commerical Bank of China domine complètement le reste des plus grandes banques du monde.

La banque industrielle et commerciale de Chine a été fondée en 1984 en tant que société à responsabilité limitée. Grâce à ses efforts continus et à son développement stable, ICBC est entrée dans les rangs des plus grandes banques du monde.

China Construction Bank (CCB)

C’est la deuxième grande banque du monde avec un actif total de 3,3 billions de dollars. Elle compte environ 13 629 succursales nationales. Elle dispose également de succursales à l’étranger comme à Francfort, Barcelone, Luxembourg, Hong Kong, New York, Séoul, etc.

Fondée le 1er octobre 1954 sous le nom de la Banque de Construction populaire de Chine, China Construction Bank Corporation a été constituée en tant que banque commerciale par actions en septembre 2004. En 2009, elle est considérée comme une banque d’importance systémique par le Conseil de stabilité financière.

Banque agricole de Chine

Avec un actif de 3,2 billions de dollars, la Banque agricole de Chine figure parmi les plus grandes banques du monde. Mais pas que, c’est également l’une des plus grandes entreprises de la planète. Elle a des succursales à Séoul, Tokyo, Singapour, Sydney, New York, Londres et dans d’autres plus grandes villes du monde.

Fondée en 1951, la Banque a diversifié ses activités pour devenir une banque commerciale dans les années 1990. Elle s’occupe des petits agriculteurs et des grandes entreprises de commerce de gros agricoles. Elle travaille également avec des entreprises non agricoles.

Banque de Chine

La Banque de Chine totalise un actif de 3,3 billions de dollars. Elle propose des services de banque d’investissement, d’assurance et d’investissement, des prêts personnels, des cartes de crédit, des hypothèques, ainsi que la gestion d’actifs et de passifs.

Fondée en 1912, la Banque de Chine est maintenant considérée comme la plus ancienne du pays. Près de 70 % de la société appartient au gouvernement chinois. Son siège social se trouve à Pékin, mais elle dispose des bureaux dans plus de 20 pays dans le monde.

Mitsubishi UFJ Financial Group

Le groupe financier Mitsubishi UFJ a un actif total de 2,81 billions de dollars. C’est le plus grand groupe financier de banques du Japon. Présent dans 40 pays, il offre une large gamme de services dont la banque commerciale, la gestion d’actifs, la banque de fiducie et la finance internationale.

La banque a été créée en 2005 suite à la fusion de deux grandes banques du Japon : le Mitsubishi Tokyo Financial Group et UFJ holdings.

JPMorgan Chase & Co

C’est également la plus grande banque des États-Unis avec un actif de 2,62 milliards de dollars. Par ailleurs, elle fait partie des plus grandes sociétés d’investissement au monde.

Cette holding financière est née de la fusion entre la Chase Manhattan Bank et J.P. Morgan & Co en 2001. Elle est impliquée dans les services d’investissement, la gestion d’actifs, la gestion de patrimoine, et les valeurs mobilières

HSBC Holdings PLC

Avec un actif de 2,55 billions de dollars, la banque est présente dans plus de 80 pays et compte plus de 1 800 établissements aux États-Unis. Elle a hérité son nom de la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited.

Elle est fondée en 1865 par des entrepreneurs britanniques de Hong Kong pour financer les échanges entre l’Europe, l’Inde et la Chine. Elle offre des services de banque privée, de financement d’entreprise, ainsi que de banque de détail et commerciale.

BNP Paribas

Ce groupe bancaire international français dispose d’un actif de 2,33 milliards de dollars. Il opère dans près de 77 pays et figure en tête des classements fiscaux, bancaires et des assurances. Basée à Paris, elle possède un réseau de près de 7 000 agences dans le monde.

Ses origines remontent à 1848, mais la banque BNP Paribas est née en 2000 suite à la fusion entre la Banque Nationale de Paris (BNP) et Paribas. La banque emploie plus de 190 000 personnes et tire la majorité de son chiffre d’affaires annuel des comptes clients quotidiens.

A lire aussi : Peut-on faire un rachat de crédit en étant à la retraite ?

Bank of America (BoA)

La banque américaine compte près de 5 000 points de vente avec un actif de 2,35 billions de dollars à sa disposition. Elle fait partie des plus grandes entreprises des États-Unis et emploie plus de 208 000 personnes.

Elle s’occupe principalement de la banque commerciale, de la gestion de patrimoine, et de la banque d’investissement. Elle dispose d’une vaste gamme de services fiscaux dans tout le pays et à l’étranger.

Crédit Agricole

Le Crédit Agricole dispose d’un actif de 2,13 billions de dollars. En plus de figurer parmi les plus grandes banques du monde, c’est également l’une des plus grandes entreprises de France. Avec un siège social situé à Montrouge, en France, la banque sert une variété de clients à travers le monde.

La banque contrôle une grande partie du système bancaire français. Elle est également connue pour ses liens historiques de travail avec les agriculteurs. Le Crédit Agricole sponsorise plusieurs événements, organisations et associations.

Pour résumer, la Chine abrite les plus grandes banques et domine le classement au niveau mondial. Les banques chinoises laissent ainsi les géants américains et européens au second plan. Les plus grandes institutions financières du monde offrent une large gamme de services financiers sur les marchés internationaux. Ainsi, elles contrôlent des billions de dollars de liquidités et d’actifs.

_____

___________________________________

_____________________________________

________

https://www.journaldugeek.com/2020/09/21/fincen-files-scandale-institutions-bancaires/

FinCEN Files :

Un nouveau scandale met en cause de grandes institutions bancaires

Par Remi Lou le 21 septembre 2020 à 15h15

Une enquête internationale regroupant pas moins de 400 journalistes de 88 pays révèle comment près de 2000 milliards de dollars d’argent sale a été blanchi et aurait transité sans problème au sein de grandes banques internationales entre 1999 et 2017.

Crédits : Sharon McCutcheon via Unsplash

Est-ce un nouveau scandale bancaire de l’ampleur des Panama Papers ? Dans une enquête du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), on apprend l’existence des « FiCEN Files », nom donné à un vaste problème mondial de régulation bancaire. Durant 1999 et 2017, cinq grandes institutions bancaires mondiales – JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank et Bank of New York Mellon – auraient fait transiter librement d’importantes sommes d’argent sale correspondant aux « profits des guerres meurtrières contre la drogue, des fortunes détournées des pays en développement et des économies durement gagnées volées dans le cadre d’une pyramide de Ponzi ont tous pu entrer et sortir de ces institutions financières, malgré les avertissements des propres employés des banques » comme on peut le lire dans cette enquête d’ampleur, relayée par Le Figaro.

L’enquête de la ICIJ s’est justement appuyée sur ces fameux dossiers FinCEN, soit près de 2 500 documents envoyés aux autorités américaines par les banques en cas de suspicion. Autant de « documents, compilés par les banques, partagés avec le gouvernement, mais gardés hors de la vue du public, exposent le gouffre béant des garanties bancaires, et la facilité avec laquelle les criminels les ont exploitées », indique Buzzfeed News dans son enquête très complète qu’on vous invite bien sûr à consulter (en anglais). Au total, près de 2000 milliards de dollars auraient circulé de la sorte pendant des années, des montants en majeure partie associés à des criminels, et qui continuaient à circuler librement même après que ceux-ci se soient retrouvés condamnés. Des mots forts sont employés quant à ce scandale, puisque Buzzfeed News affirme même que « les réseaux par lesquels l’argent sale transite dans le monde sont devenus des artères vitales de l’économie mondiale ».

____________________

_______________________________________________________________________

_

____________________________

_

« Suisse Secrets », révélations sur l’argent sale

caché chez Credit Suisse

Par Anne Michel , Jérémie Baruch et Maxime Vaudano Publié le 20 février 2022 à 18h00, mis à jour le 04 mai 2022 à 17h55

___

EnquêteDictateurs, réseaux criminels, espions… « Le Monde » et quarante-sept médias ont eu accès à des informations issues de milliers de comptes, montrant que le fleuron bancaire suisse a hébergé des milliards pour le compte de clients sulfureux.

Février 2022, tribunal pénal fédéral de Bellinzone, canton du Tessin (Suisse). Credit Suisse est sur le gril. Déjà empêtrée dans une série de scandales financiers, la banque est accusée d’avoir blanchi l’argent d’un réseau bulgare de trafiquants de drogue.

Le procès fait grand bruit. L’affaire n’est pas banale pour un établissement qui incarne l’image de la Suisse : huit coffres-forts et des dizaines de comptes ont été ouverts de 2004 à 2007 pour cette organisation criminelle. Selon l’acte d’accusation, les millions de la cocaïne débarquaient dans la banque par la grande porte, dans de petites valises à roulettes. Droit dans ses bottes, Credit Suisse récuse tout en bloc et plaide l’innocence de son ancien gestionnaire de fortune. L’affaire est « héritée du passé ». Ses contrôles antiblanchiment ont été « massivement renforcés ».

Une affaire isolée qui appartient au passé ? L’enquête internationale « Suisse Secrets », menée par Le Monde et quarante-sept médias internationaux, met à mal la défense de ce fleuron historique de la Confédération helvétique.

Basée sur une fuite massive d’informations issues de milliers de comptes bancaires administrés par Credit Suisse, elle montre qu’au mépris des règles de vigilance s’imposant aux grandes banques internationales, l’établissement, né à Zurich, a hébergé des fonds liés au crime et à la corruption plusieurs décennies durant. L’argent de dizaines de dictateurs et d’hommes politiques corrompus, de grosses fortunes à l’origine illicite ou douteuse, d’individus et d’entreprises frappés par des sanctions internationales, voire de réseaux criminels ou mafieux.

______________________

_____

________________________________________________________________________________

COMMENT LES GRANDES FAMILLES JUIVES ONT FAIT FORTUNE DANS LE MILIEU BANCAIRE ??

____________________________________________________________________

____________

https://uneej.com/c4x/Histoire/CH04/asset/MOOC_SAVY_L2_S5.pdf

Les Juifs dans l’économie médiévale dans la longue durée

__________

Prêt et usure. Le système du prêt Toute la fin de cette leçon sera consacrée à cette vaste question qui occupe tant de place dans la bibliographie du rapport des Juifs avec les métiers d'argent, le métier de prêteur d'argent tout particulièrement. Pour commencer, présentons ce système du prêt d'argent. Ce prêt se développe dès le XIIème siècle et occupe une place considérable dans les activités économiques des Juifs au Bas Moyen Âge. Ce prêt bénéficie d'un paysage scripturaire favorable. Je veux dire par là que tant les écritures juives que l'approche chrétienne de la question poussent les Juifs vers le métier de prêteur d'argent, métier de prêteur d'argent qui doit s'entendre simplement: ce sont des prêteurs Juifs qui prêtent une somme d'argent à des emprunteurs chrétiens contre le versement d'un intérêt en plus du remboursement de la somme.

Quel est ce paysage scripturaire et intellectuel que j'ai évoqué ? Des références bibliques classiques -Deutéronome, Exode, Lévitique et surtout dans ce qu'on appelle la Torah orale, à savoir le Talmud de Babylone dans le Traité Baba Metsia- précisent le cadre dans lequel peut s'exercer le prêt d'argent entre Juifs d’une part, et entre Juifs et non-Juifs d’autre part: il est impératif de prêter gratuitement, sans intérêt, de l'argent à un Juif, il est licite de prêter à intérêt à un non-Juif. Côté chrétien, la situation est différente mais pousse dans le même sens si je puis dire: les chrétiens n'ont pas le droit de prêter à intérêt, cela est extrêmement mal vu. La condamnation n'est en fait ni jamais radicale ni jamais effective mais, globalement, il y a une dévalorisation -on peut tomber d'accord là-dessus- du prêt d'argent à intérêt. Gagner de l'argent sur le temps n'est pas perçu comme licite par les chrétiens. Les chrétiens n'en ont pas le droit mais ont besoin de cet argent pour développer leur économie qui croît extraordinairement.

Les Juifs eux en ont le 2 droit. Quoi de plus simple que voir ainsi se rejoindre la Halakha et le droit canonique et ainsi laisser les Juifs devenir prêteurs d'argent. Le système est bien connu: les Juifs prêtent des sommes extraordinairement diverses à des prêteurs extraordinairement divers, pour des durées extraordinairement diverses. Les prêteurs les plus pauvres côtoient les princes et les rois. Parfois on prête au jour le jour, parfois on prête pour plusieurs années. Parfois on prête une toute petite somme, de quoi s'acheter à manger, parfois on prête des centaines de milliers de Florins. Un système très complexe donc mais qui fonctionne assez bien dans l'Occident médiéval et qui fonctionne souvent avec un système de gages: le prêteur reçoit un gage de l'emprunteur qui l'assure qu'il va ainsi obtenir le remboursement de la somme dite et, faute de remboursement, il pourra devenir le propriétaire, éventuellement le vendeur du gage.

___________________________________

_____________

_______

Les juifs, l’argent et l’antisémitisme :

comment est née la haine mythique du juif

______

_

À première vue, il est difficile de faire lien entre le dessin animé américain à grand succès Les Griffin et une exposition traitant de l’antisémitisme. Mais si vous vous rendez au Musée juif de Londres, vous risquez de tomber sur des extraits de la série.

Si vous visitez l’exposition qui se tient jusqu’au 17 octobre, « Jews, Money, Myth », à un autre moment, vous pouvez aussi tomber sur South Park ou Borat ou sur des personnalités politiques comme Donald Trump ou Nigel Farage (leader du Parti du Brexit).

Gerald Broflovski de South Park (Comedy Central)

Tous ces personnages ont un rôle dans une vidéo tournée par l’artiste lauréat du prix Turner, Jeremy Deller. Celle-ci rassemble des scènes – satiriques et franchement terrifiantes – véhiculant des stéréotypes colportés de longue date qui ne sont pas prêts de disparaître : les juifs sont avides et aiment l’argent par-dessus tout.

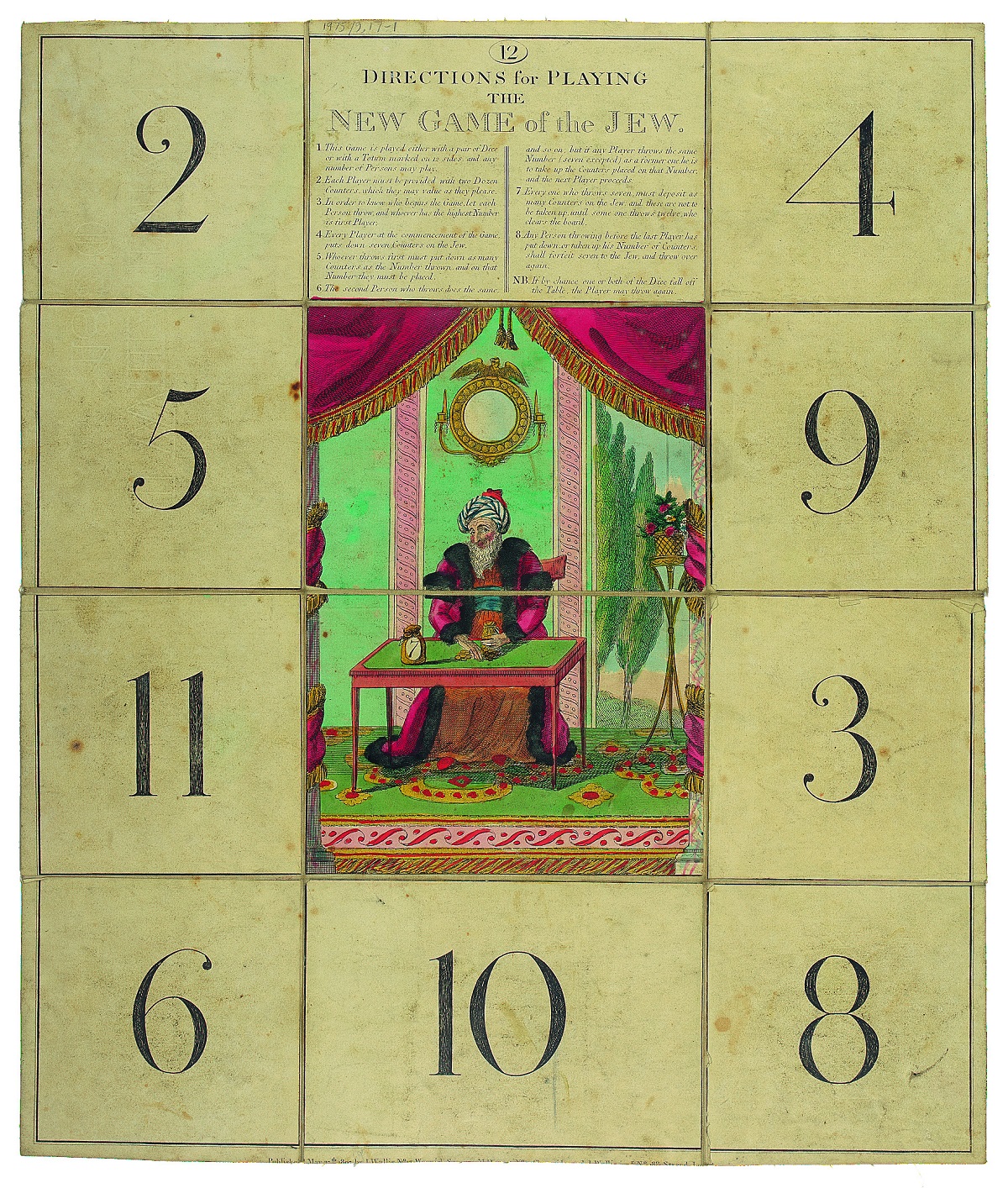

À travers des manuscrits, des tirages, des objets de culte, des œuvres d’art et des pièces éphémères du patrimoine culturel, comme des jeux de société et des costumes, l’exposition retrace l’histoire complexe des stéréotypes qui se sont construits au fil des deux derniers millénaires.

Ces clichés remontent au fondement de la théologie qui fait le parallèle entre les juifs fortunés et les mythes et la réalité des usuriers juifs au Moyen Âge. Le visiteur est ensuite transporté dans le monde moderne du commerce et du capitalisme, à une époque où l’existence des juifs appartenant à la classe ouvrière est souvent occultée et où les conspirations antisémites selon lesquelles le monde serait dirigé par une cabale de banquiers juifs malveillants continuent d’empoisonner le discours politique aux États-Unis, au Moyen-Orient et ailleurs.

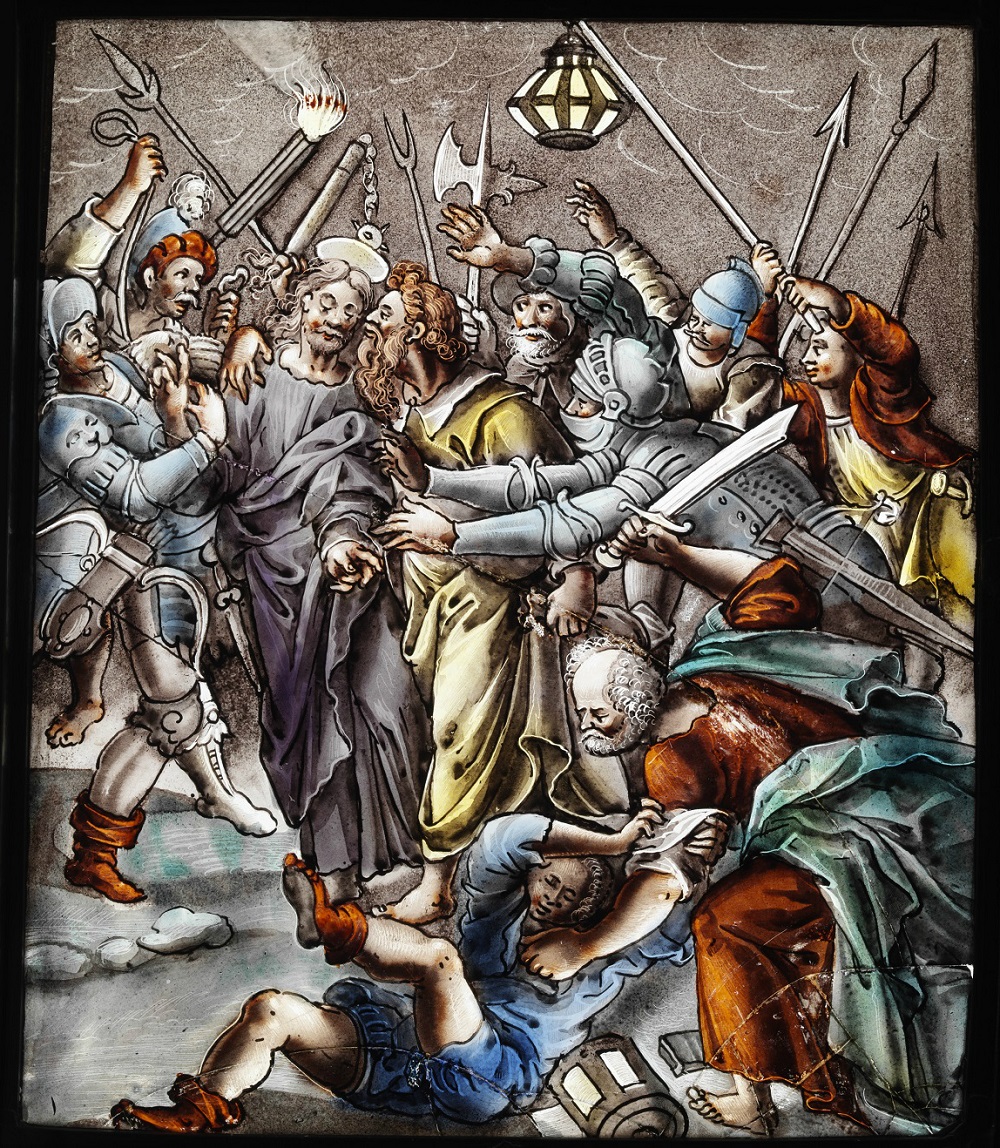

Judas, pièces d’argent et trahison

L’histoire commence, plus ou moins, à l’époque de Jésus, et du destin de son disciple Judas Iscariote, qui selon la Bible a trahi le Christ en le dénonçant auprès des grands prêtres juifs en échange de 30 pièces d’argent.

Judas rendant les 30 pièces d’argent (1629) peint par Rembrandt van Rijn (The National Gallery, Londres)

À l’instar de Jésus et de ses disciples, Judas était juif. Mais à partir du XIIe siècle, ce dernier devient l’incarnation de tous les juifs, à une époque où ils sont amenés à endosser des rôles économiques impopulaires en Europe, comme usuriers (celui qui prête de l’argent avec intérêt) - activité considérée comme un péché par l’église catholique dominante.

La trahison du Christ, une œuvre néerlandaise datant d’environ 1650. Judas est représenté avec les cheveux roux et une pèlerine jaune (Victoria & Albert Museum)

Cette personnification n’avait rien de positif : Judas était devenu l’archétype du traître, le symbole de la cupidité et de l’hérésie. Il incarnait l’homme qui avait le mauvais rôle dans la Bible, car d’après l’évangile selon Matthieu : « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu ».

Plutôt qu’aux richesses spirituelles, Judas était attaché aux biens matériels, en lien avec ce bas monde plutôt qu’avec l’au-delà. Considéré comme le plus proche confident de Jésus selon certains, ce dernier était dépeint de manière grossière dans des caricatures macabres de juif diabolique et cupide, affublé d’un sac d’argent, d’une pèlerine jaune vif et de cheveux roux.

Certains aspects de son apparence ont continué de revêtir une portée symbolique. La couleur jaune était utilisée pour distinguer les juifs (et autres non-musulmans) des musulmans dans le califat omeyyade, et à certaines époques du Moyen Âge, les juifs et les musulmans étaient priés de porter des vêtements distincts dans l’Europe dominée par les catholiques. L’étoile jaune désignait les juifs comme des traîtres envers Jésus, un symbole qui sera plus tard réintroduit par les nazis.

Mais la pièce maîtresse de l’exposition du Musée juif est un portrait magnifique, séduisant et beaucoup plus complexe de Judas. Le Judas repentant, rendant les 30 pièces d’argent peint en 1692 par Rembrandt, montre le disciple en train de rendre l’argent qu’il s’était vu remettre pour avoir dénoncé Jésus.

Agenouillé au sol, les mains jointes, le crâne en sang à force de s’arracher les cheveux, meurtri par l’angoisse, Judas est tourmenté par l’acte qu’il a commis – et pourtant son regard est tourné vers les pièces de monnaie qu’il a jetées par terre. Il n’a pas tout à fait renoncé à la tentation fatale qu’il éprouve pour l’argent. Les prêtres ne se laissent pas émouvoir. Ils rejettent Judas. Ce dernier quitte le temple et se pend.

Un jeu basé sur la haine

Au Moyen Âge et au début des temps modernes, l’usurier juif était la plupart du temps représenté d’une manière grossière à l’instar des descriptions de Judas, affublé de sacs d’argent et d’une barbe rousse.

Et pourtant, il n’y avait pas que les juifs qui travaillaient comme usuriers, même si prêter de l’argent avec intérêt était considéré comme un péché par le judaïsme et la chrétienté.

Les juifs se sont souvent retrouvés à pratiquer cette activité, car les sociétés antisémites dans lesquelles ils vivaient ne leur laissaient pas beaucoup d’alternatives en matière d’emploi.

La « Nouvelle combinaison moderne du jeu du juif », un jeu pour enfants (Musée juif de Londres)

Ce concept de juif usurier en Europe – dont les plus célèbres incarnations sont Shylock dans le Marchand de Venise de Shakespeare (présenté pour la première fois en 1605), et plus tard Fagin dans Oliver Twist de Charles Dickens (1839) – est au cœur des préjugés sur les juifs et l’argent, comme en témoignent les nombreuses traces du passé.

À partir de 1807, un jeu de dés pour enfants : la « Nouvelle combinaison moderne du jeu du juif » est livrée avec l’illustration d’un vieil homme, la tête recouverte d’un turban, correspondant au stéréotype du banquier juif vêtu de robes raffinées, thésaurisant son argent, prêt à arnaquer de la manière la plus sournoise tous ces braves jeunes garçons et filles non juifs. Pour le compositeur juif américain Stephen Sondheim, qui en possède un exemplaire, ce jeu « enseignait l’antisémitisme aux enfants ».

Quelques années auparavant en 1798, Nathan Mayer Rothschild débarquait sur le sol londonien en provenance d’Allemagne. Le nouveau venu allait connaître un succès phénoménal en créant la première filiale de la banque familiale Rothschild et en finançant une série de campagnes militaires pour la Grande-Bretagne.

Une sculpture de ce dernier qui a été réalisée par Jean-Pierre Dantan est présentée dans cette exposition parmi les nombreuses œuvres d’art, emblèmes sordides de l’antisémitisme. Il s’agit d’un banquier juif représenté sous la forme d’une figure extrêmement déshumanisée, recouverte de bourrelets, aux lèvres charnues et aux yeux globuleux.

C’est le succès de Rothschild devenu tout puissant qui est à l’origine des théories sur le pouvoir d’influence entourant sa famille qui sont encore aujourd’hui accréditées et prolifèrent sur YouTube et les réseaux sociaux.

Le développement du commerce aux XVIIIe et XIXe siècles a transformé la situation économique de certains juifs et a encouragé la propagation de deux stéréotypes majeurs et contradictoires : celui du banquier juif et celui du mendiant juif.

La crainte et le dégoût que peut inspirer la cruauté du capitalisme risquent de se traduire trop souvent en antisémitisme, avec des personnalités comme Rothschild utilisées comme le symbole d’un système qui a oppressé des millions d’individus non seulement parce qu’ils étaient de puissants capitalistes, mais également parce qu’ils étaient juifs. Naturellement, certaines victimes du capitalisme étaient des juifs eux-mêmes et souvent des migrants économiques vivant dans des conditions précaires.

_________________

Sculpture de Jean-Pierre Dantan représentant Nathan Mayer Rothschild : on peut y voir un personnage qui étreint fiévreusement des sacs d’argent, entouré de pièces de monnaie éparpillées (MEE/Oscar Ric

Mais les stéréotypes ne sont pas rationnels : alors que les juifs étaient présentés comme des porcs capitalistes extrêmement fortunés, ils étaient également dépeints comme des mendiants désespérément sournois, des parasites pour la société.

Race et capital

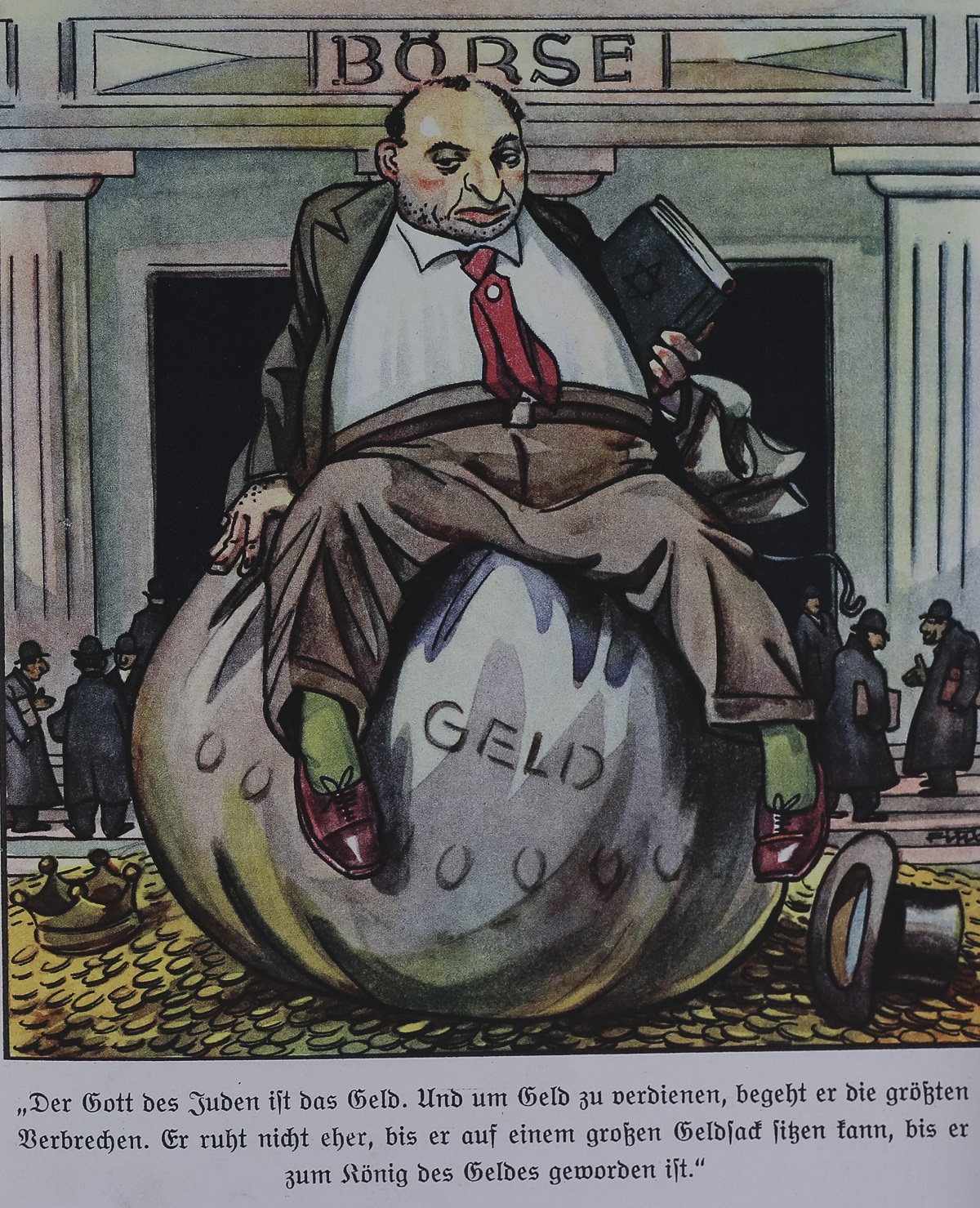

Au moment où le spectre du communisme est venu hanter l’Europe, on a ressorti les mêmes stratagèmes : les juifs, à la fois riches capitalistes et perfides bolcheviques, nourrissaient le dessein de renverser l’ordre salutaire et naturel des choses.

En Allemagne dans les années 1930, les nazis se sont installés au pouvoir en colportant ces deux stéréotypes, en décrivant le communisme comme une autre forme de conspiration juive, tout en accusant du même coup les juifs de voler le pain du peuple aryen, honnête et bon.

Ce phénomène ne se limitait pas à l’Allemagne : dans l’édition de 1933 du Oxford English Dictionary, le verbe « tricher » apparaissait dans l’une des définitions du mot « juif ».

Ces mythes et stéréotypes persistent encore aujourd’hui. Les débats sur le capitalisme peuvent encore et toujours se déplacer sur le terrain de la xénophobie. Des critiques justifiées à l’encontre de l’État et du gouvernement israélien peuvent se transformer de manière abjecte en complots contre le pouvoir et la prospérité des juifs.

Le champignon empoisonné, un livre de propagande allemande pour enfants datant de 1938 environ (bibliothèque Wiener pour l’étude de l’holocauste et du génocide, Londres)

Le succès financier relatif des communautés juives dans le monde se teinte de nuances inquiétantes. Les difficultés que connaissent les citoyens juifs ordinaires ne sont pas reconnues.

Au Musée juif de Londres, les faits sont remis en contexte et sont séparés de la fiction.

________________

_____________________________________________________________________

___________MYTHE OU REALITE ??___________

INFO OU INTOX ?

Etonnant ! ... cet article coupe le souffle. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il est étonnant de parler de démocratie lorsqu'il existe de telles fortunes et que le système insitutionnel et juridique international cautionne et valide les paradis fiscaux et le secret des transactions bancaires, ... de même que la possibilité de construire des personnes morales sous couvert de secret par l'intermédiaire des filiales etc ...,

ETONNANT !

https://aphadolie.com/2019/01/07/rothschild-controle-monde-video/

________

Le contrôle des Rothschild dans le monde

Publié par Aphadolie

Time : 12 mn 54 / [1]

« Lorsqu’un gouvernement est dépendant des banquiers pour l’argent, ce sont ces derniers, et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation, puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. […]

L’argent n’a pas de patrie ; les financiers n’ont pas de patriotisme et n’ont pas de décence ; leur unique objectif est le gain.»

Napoléon Bonaparte (1769-1821), premier empereur des Français

Le contrôle des Rothschild

De plus en plus de gens commencent à comprendre que 99 % de la population mondiale est contrôlée par une élite du pourcentage restant. Mais qui contrôle cette élite de 1% ? S’agit-il d’une simple théorie de conspiration qui attribue ce rôle à la famille Rothschild ? En effet, la famille Rothschild semble littéralement tout dominer, même l’élite du 1%.

Examinons donc cette affirmation à la lumière de la liste suivante – cette liste du moins devrait être irréfutable.

Elle n’énumère que les banques détenues et contrôlées par les Rothschild. Attachez vos ceintures… C’est parti…

Liste des banques détenues et contrôlées par les Rothschild – 163 banques, en possession et sous contrôle des Rothschild :

Égypte : Banque centrale d’Égypte

Albanie : Banque d’Albanie

Algérie : Banque d’Algérie

Guinée-équatoriale : Banque des États de l’Afrique centrale

Argentine : Banque centrale d’Argentine

Arménie : Banque centrale d’Arménie

Aruba : Banque centrale d’Aruba

Azerbaïdjan : Banque centrale de la République d’Azerbaïdjan

Éthiopie : Banque Nationale d’Éthiopie

Australie : Banque de réserve d’Australie

Bahamas : Banque centrale des Bahamas

Bahreïn : Banque centrale de Bahreïn

Bangladesh : Banque du Bangladesh

Barbade : Banque centrale de la Barbade

Belgique : Banque nationale de Belgique

Belize : Banque centrale du Belize

Bénin : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)

Bermudes : Autorité monétaire des Bermudes

Bhoutan : Autorité monétaire royale du Bhoutan

Bolivie : Banque centrale de Bolivie

Bosnie-Herzégovine : Banque centrale de Bosnie-Herzégovine

Botswana : Banque du Botswana

Brésil : Banque centrale du Brésil

Bulgarie : Banque nationale de Bulgarie

Burkina Faso : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)

Burundi : Banque de la République du Burundi

Îles Caïmans : Autorité monétaire des îles Caïmans

Chili : Banque centrale du Chili

Chine : La Banque populaire de Chine

Costa Rica : Banque centrale du Costa Rica

Danemark : Banque nationale du Danemark

Allemagne : Banque fédérale allemande

République dominicaine : Banque centrale de la République dominicaine

Équateur : Banque centrale de l’Équateur

Salvador : Banque centrale de réserve du Salvador

Côte d’Ivoire : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)

Estonie : Banque d’Estonie

Union européenne : Banque centrale européenne

Fidji : Banque de réserve des Fidji

Finlande : Banque de Finlande

France : Banque de France

Gabon : Banque des États de l’Afrique centrale

Gambie : Banque centrale de Gambie

Géorgie : Banque nationale de Géorgie

Ghana : Banque du Ghana

Grèce : Banque de Grèce

Guatemala : Banque du Guatemala

Guinée-Bissau : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)

Guyane : Banque de Guyane

Haïti : Banque centrale d’Haïti

Honduras : Banque centrale du Honduras

Hong Kong : Autorité monétaire de Hong Kong

Inde : Banque de réserve de l’Inde

Indonésie : Banque d’Indonésie

Irak : Banque centrale d’Irak

Iran : La Banque centrale de la République islamique d’Iran

Irlande : Banque centrale et Autorité des services financiers d’Irlande

Islande : Banque centrale d’Islande

Israël : Banque d’Israël

Italie : Banque d’Italie

Jamaïque : Banque de Jamaïque

Japon : Banque du Japon

Yémen : Banque centrale du Yémen

Jordanie : Banque centrale de Jordanie

Cambodge : Banque nationale du Cambodge

Cameroun : Banque des États de l’Afrique centrale

Canada : Banque du Canada

Kazakhstan : Banque Nationale du Kazakhstan

Qatar : Banque centrale du Qatar

Kenya : Banque centrale du Kenya

Kirghizistan : Banque nationale de la République kirghize

Colombie : Banque de la République

Comores : Banque centrale des Comores

Congo : Banque des États de l’Afrique centrale

Corée : Banque de Corée

Croatie : Banque nationale croate

Cuba : Banque centrale de Cuba

Koweït : Banque centrale du Koweït

Lesotho : Banque centrale du Lesotho

Lettonie : Banque de Lettonie

Liban : Banque centrale du Liban

Libye : Banque centrale de Libye (Leur plus nouvelle conquête)

Lituanie : Banque de Lituanie

Luxembourg : Banque centrale du Luxembourg

Macao : Autorité monétaire de Macao

Madagascar : Banque centrale de Madagascar

Malawi : Banque de réserve du Malawi

Malaisie : Banque centrale de Malaisie

Mali : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)

Malte : Banque centrale de Malte

Maroc : Banque du Maroc

île Maurice : Banque de l’île Maurice

Macédoine : Banque nationale de la République de Macédoine

Mexique : Banque du Mexique

Moldavie : Banque nationale de Moldavie

Mongolie : Banque de Mongolie

Monténégro : Banque centrale du Monténégro

Mozambique : Banque du Mozambique

Namibie : Banque de Namibie

Népal : Banque centrale du Népal

Nouvelle-Zélande : Banque de réserve de Nouvelle-Zélande

Pays-Bas : Banque des Pays-Bas

Antilles néerlandaises : Banque des Antilles néerlandaises

Niger : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)

Nigeria : Banque centrale du Nigeria

Nicaragua : Banque centrale du Nicaragua

Norvège : Banque centrale de Norvège

Oman : Banque centrale d’Oman

Autriche : Banque nationale autrichienne

Caraïbes orientales : Banque centrale des Caraïbes orientales

Pakistan : Banque d’État du Pakistan

Papouasie-Nouvelle-Guinée : Banque de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Paraguay : Banque centrale du Paraguay

Pérou : Banque centrale de réserve du Pérou

Philippines : Banque centrale des Philippines

Pologne : Banque Nationale de Pologne

Portugal : Banque du Portugal

Rwanda : Banque Nationale du Rwanda

Roumanie : Banque nationale de Roumanie

Îles Salomon : Banque centrale des Îles Salomon

Zambie : Banque de Zambie

Samoa : Banque centrale de Samoa

Saint-Marin : Banque centrale de la République de Saint-Marin

Arabie Saoudite : Agence monétaire saoudienne

Suède : Banque de Suède

Suisse : Banque nationale suisse

Sénégal : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)

Serbie : Banque nationale de Serbie

Seychelles : Banque centrale des Seychelles

Sierra Leone : Banque de Sierra Leone

Zimbabwe : Banque de réserve du Zimbabwe

Singapour : Autorité monétaire de Singapour

Slovaquie : Banque nationale de Slovaquie

Slovénie : Banque de Slovénie

Espagne : Banque d’Espagne

Sri Lanka : Banque centrale du Sri Lanka

Afrique du Sud : Banque de réserve sud-africaine

Soudan : Banque du Soudan

Suriname : Banque centrale du Suriname

Swaziland : La Banque centrale du Swaziland

Tadjikistan : Banque nationale du Tadjikistan

Tanzanie : Banque de Tanzanie

Thaïlande : Banque de Thaïlande

Togo : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)

Tonga : Banque nationale de réserve du Tonga

Trinité-et-Tobago : Banque centrale de Trinité-et-Tobago

Tchad : Banque des États de l’Afrique centrale

République de Tchéquie : Banque nationale tchèque

Tunisie : Banque centrale de Tunisie

Turquie : Banque centrale de la République de Turquie

Ouganda : Banque de l’Ouganda

Ukraine : Banque nationale d’Ukraine

Hongrie : Banque centrale de Hongrie

Uruguay : Banque centrale d’Uruguay

Vanuatu : Banque de réserve de Vanuatu

Venezuela : Banque centrale du Venezuela

Émirats Arabes Unis : Banque centrale des Émirats Arabes Unis

États-Unis : Banque fédérale de réserve de New York

Royaume-Uni : Banque d’Angleterre

Vietnam : La Banque d’État du Vietnam

Bélarus : Banque nationale de la République du Bélarus

République Centrafricaine : Banque des États de l’Afrique centrale

Chypre : Banque centrale de Chypre

A la lumière de ces faits, on peut au moins comprendre l’affirmation selon laquelle, en coulisses, la dynastie Rothschild est sans aucun doute la famille la plus puissante de la terre. Leur richesse estimée s’élèverait à 500 billions de dollars.

Aucun être humain ne peut rationnellement comprendre ce chiffre, car 1 billion est égal à 1 million de fois un million. 500 billions de dollars seraient alors 500 millions de fois 1 million de dollars… donc un 5 avec 14 zéros… Bien évidemment, il est impossible de prouver de manière pertinente cette somme estimée. Avec des actifs de cette ampleur, ce patrimoine se comporte comme les bas-fonds de l’océan. Il est à la hausse et à la baisse à tout moment, dans des proportions incroyables.

Une deuxième partie va suivre…

La Federal Reserve Bank et l’Internal Revenue Service (IRS) :

Le fait que la US-Federal Reserve Bank soit dans des mains privées est pratiquement inconnu du grand public. De même, le grand public ignore que la FED se trouve sur un terrain qui lui appartient et qu’elle est protégée par les lois américaines.

Cette société privée imprime l’argent pour le gouvernement américain, qui lui verse des intérêts pour cette « faveur ». La FED est à son tour contrôlée par les dynasties Rothschild, Rockefeller et Morgan. L’ensemble des Etats-Unis est donc endetté envers la FED.

En outre, la plupart des personnes vivant aux États-Unis n’ont aucune idée que l’Internal Revenue Service (IRS) est une autorité étrangère.

Plus précisément, l’IRS est une société étrangère privée du Fonds monétaire international (FMI) et elle est «l’armée privée » de la Federal Reserve Bank (FED).

Son objectif principal est de garantir que les Américains paient leurs impôts et soient tous de bons petits esclaves.

En 1835, le président américain Andrew Jackson a déclaré son mépris pour les banquiers internationaux :

« Vous êtes une fosse pleine de serpents et de voleurs. J’ai décidé de vous exterminer, par Dieu Tout-Puissant, je vais vous exterminer. Si seulement les gens comprenaient l’injustice abominable de notre système monétaire et bancaire, nous aurions une révolution avant demain matin. »

Il s’en est suivi une tentative (ratée) d’attentat contre le président Jackson. Jackson avait dit à son vice-président, Martin van Buuren : « La banque, M. Van Buuren, essaie de me tuer. »

Ce sera le prélude d’une série d’intrigues qui marqueront la Maison-Blanche pendant encore des décennies. Les présidents américains Lincoln et John F. Kennedy ont tous deux été assassinés dans leur tentative de libérer le pays des banksters.

Les mégabanques du Monde

Il y a deux mégabanques qui offrent des prêts à tous les pays du monde, la Banque mondiale et le FMI.

La première est détenue conjointement par les plus grandes familles de banquiers du monde, les Rothschild en tête, tandis que la seconde est entièrement détenue par les Rothschild.

Ces deux mégabanques offrent des prêts aux « pays en voie de développement » et utilisent leur taux d’intérêt presque impossible à rembourser pour s’emparer de la prospérité réelle : les terres et les métaux précieux.

Mais ce n’est pas tout ! Une partie importante de leur plan est aussi d’exploiter les ressources naturelles d’un pays (comme le pétrole ou le gaz) avec l’aide des sociétés qui leur appartiennent en secret, de les raffiner et de les revendre au même pays, en générant d’énormes profits.

Mais pour que ces entreprises puissent fonctionner de manière optimale, elles ont besoin d’une infrastructure solide, qui manque généralement dans les pays dits « en développement ». Ainsi, les banksters, qui offrent eux-mêmes des prêts presque impossibles à rembourser, s’assurent à l’avance que la majeure partie de l’argent soit investie – vous l’avez deviné – dans des infrastructures.

Ces « négociations » sont menées par des « tueurs économiques » qui réussissent en payant à ceux qui peuvent vendre leur terre une jolie rétribution (c’est-à-dire un pot-de-vin), ou sinon en les menaçant de mort.

Pour plus d’informations à ce sujet, on peut lire le livre « Confessions of an Economic Hitman » (Les Confessions d’un assassin financier – John Perkins) [2].

L’une des banques qui contrôlent tout, la Banque des règlements internationaux (BRI, dont le siège est à Bâle), est manifestement contrôlée par les Rothschild et son surnom est la « Tour de Bâle ».

Le vrai pouvoir des Rothschild va BIEN au-delà de l’empire bancaire

Si vous n’avez pas encore été étonné par la puissance des Rothschild – et vous l’êtes certainement –veuillez noter qu’ils sont derrière toutes les guerres depuis Napoléon. C’est le cas depuis qu’ils ont découvert à quel point il est rentable de financer les deux parties d’une guerre, et depuis lors ils le font tout le temps.

En 1849, Gutle Schnapper, épouse de Mayer Amschel Rothschild : « Si mes fils ne voulaient pas de guerres, il n’y en aurait pas. »

Le monde est donc en guerre parce que c’est très, très profitable pour les Rothschild et les banksters leurs alliés parasites. Et tant que nous continuerons à utiliser leur argent, le monde ne vivra jamais en paix. Il est important de noter dans ce contexte qu’il s’agit d’une société secrète sectaire et non d’une « conspiration juive », comme beaucoup le pensent et se laissent conduire à la discrimination raciale. Même si ces banksters se disent juifs, ils ne le sont pas, car le vrai juif n’a pas le droit de revendiquer des intérêts selon Genèse 25:37 : « Tu ne lui donneras pas ton argent contre des intérêts, et tu ne lui donneras pas ta nourriture contre un supplément ».

Il est choquant pour beaucoup de découvrir que les États-Unis d’Amérique sont une société dominée par des étrangers. Son nom d’origine était Virginia Company et elle appartenait à la Couronne britannique. Cependant, il ne faut pas confondre la Couronne britannique avec la reine, qui n’a en grande partie que des pouvoirs cérémoniels.

La Couronne britannique a transféré la société au Vatican, qui lui a restitué les droits d’exploitation. Les présidents américains sont devenus directeurs généraux et leur rôle est de collecter des fonds pour la Couronne britannique et le Vatican, qui perçoivent leur part des bénéfices chaque année.

La Couronne britannique gouverne secrètement le monde à partir d’un État indépendant et souverain de 2.9 km2, connu sous le nom de « City of London ». Cette autre couronne est constituée d’un comité de douze banques dirigé par la Banque d’Angleterre. Devinez qui contrôle la Banque d’Angleterre ?

Oui, exact, les Rothschild !

En 1815, Nathan Mayer Rothschild fit la déclaration suivante :

« Je ne me préoccupe pas de savoir quelle marionnette est placée sur le trône d’Angleterre, le royaume où le soleil ne se couche jamais. L’homme qui contrôle la masse monétaire britannique contrôle l’empire britannique, et je contrôle la masse monétaire britannique. »

Ce n’est donc pas une simple théorie de conspiration mais la Maison Rothschild se trouve en fait au sommet de la pyramide du pouvoir. Si l’on fait des recherches approfondies, on découvre qu’ils sont le cerveau du Nouvel Ordre Mondial et qu’ils dominent complètement d’un agenda mondial. Ils sont derrière l’Union européenne et l’euro et ils sont derrière l’idée de l’Union nord-américaine et de la monnaie Amero. Ils contrôlent tous les services secrets du monde et leur armée privée est l’OTAN.

Si l’on se réfère à Hongbing Song, chercheur en économie et ancien consultant pour les fonds de pension américains Freddie Mac et FannyMae :

« Les dynasties familiales les plus fortunées ne sont pas référencées dans le classement Forbes (The World’s Billionaires List). Et pour cause… La fortune d’un Bill Gates (76 Milliards de Dollars US) ferait pâle figure comparée ne serait qu’aux actifs et avoir de la famille Rothschild (Amschel) qui fut estimée à 50 000 Milliards de Dollars US en 2012 (en comparaison, la même année, le PIB mondial fut évalué à 71 830 Dollars US). »

Selon les statistiques du Forbes 2018, la première fortune mondiale serait Jeff Bezos (Amazon) pour une fortune estimée à 151 Milliards de dollars US [1].

Mais c’est totalement faux !!! ....

_________________________________

__________________

_____